HISTORY 二人の創業者~鳶から総合建設へ

- 1.門倉組の誕生

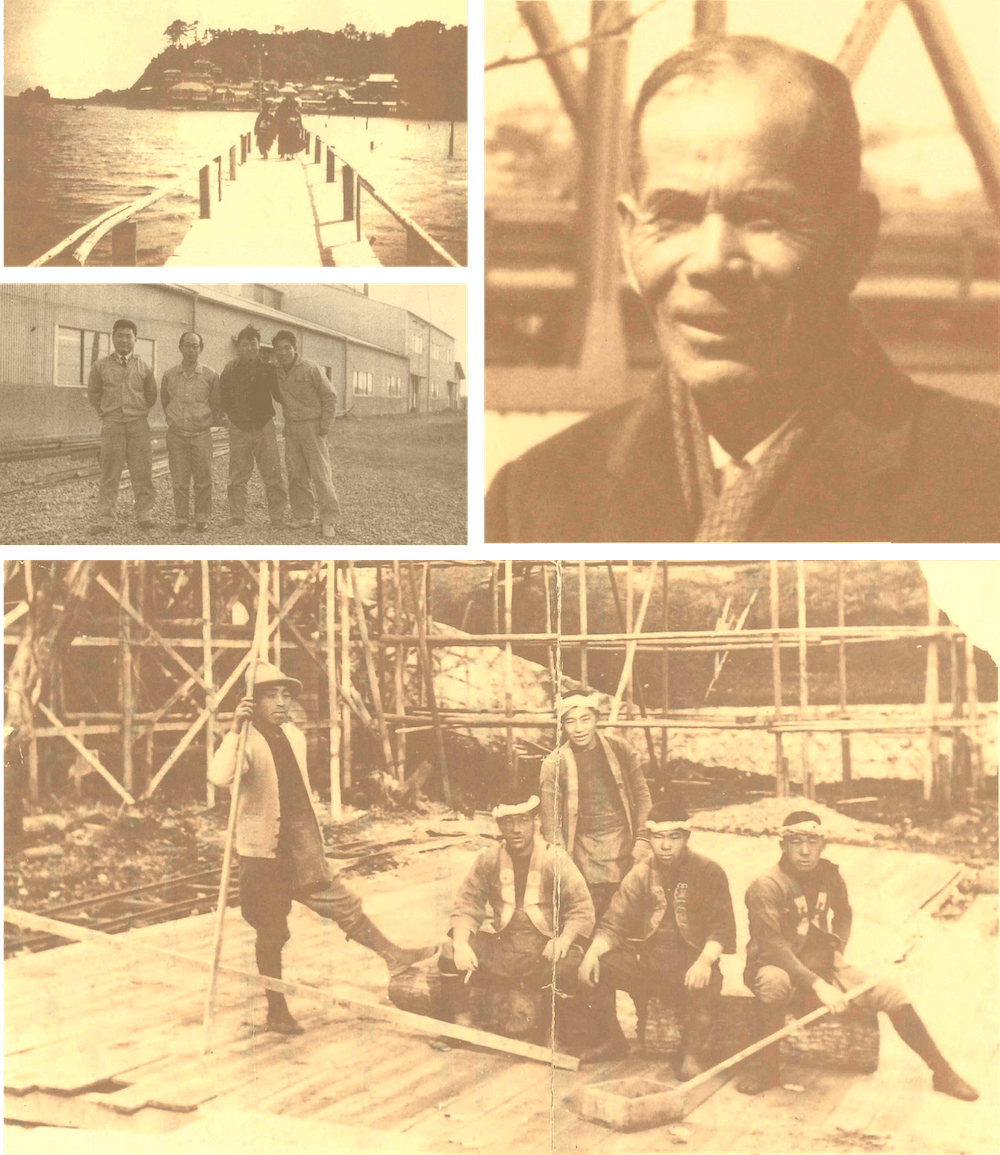

鳶道に生き抜く決意 - 与吉は明治25年の2月24日、神奈川県高座郡明治村(現:辻堂)門倉家の長男として生まれる。生家は代々の名主であったが、明治5年の大小区制施行に伴い、翌6年に名主、庄屋などの村役人の称号がすべて廃止され、戸長・副戸長の名称に統一されたことにより、与吉の祖父・門倉忠兵衛は、明治9年に辻堂村の戸長と記録されている。つまり門倉組の長男として生まれた与吉には豪農、名主としての“家業”が約束されていた。しかし与吉はあえて鳶職を選んだ。大正2年、与吉はおよそ7年間の修行を積み、名実ともに親方“鳶与”の道を歩み始めた。

- 1923年(大正12年)関東大震災が起こる。与吉は震災後の復興工事に加え、夏の海水浴、別荘、増築など仕事が回ってくるようになり、門倉組の半纏姿が目立ち始めた。当時の鳶は何でもこなす時代。それだけに与吉の仕事の段取りのうまさは、火消しの際にも発揮される。この頃から門倉組は地元辻堂に根を下ろし祭りや消防などあらゆる行事になくてはならない存在になっていた。

- 2.波乱の戦時統合「藤沢土建」

- 昭和10年頃、辻堂周辺ではリゾートゾーンとして開発が進みつつあった。昭和15年、藤沢町が正式に「藤沢市」として誕生した。総世帯6357戸、人口3万2479人、総面積27㎢だった。この頃になると、市内産業の色合いが大きく変わりつつあったが、次第に戦時色が強まり、鳶職人といえども多難な時局から逃れられない状況が続く。昭和13年の国家総動員法発令後は、各業界の軍事体制化、すなわち資本合同と企業合同が強制的に進められ、藤沢の建設業者にも一日でも早い対応を求められた。だが、国策とはいえ、育ててきた組と弟子を手放すことは忍び難きものがあった。しかし、与吉は国のために身を捧げることこそ正道だと決意し組を解散。その後八社合同による「藤沢土建」を誕生させ、与吉は専務として社長を支える一方、県から受注した江ノ島の桟橋工事では、常に現場に立って指揮をとった。

- 3.戦後復興へ向けて

- 懸命の戦時協力は昭和20年8月15日の敗戦をもって終わった。与吉の戦後復興は、小さな身躯にムチを打つ毎日だった。国からの命令で、占領軍のため横須賀の残留軍基地へ毎日人夫を送り込み、疲れて帰ってくる人夫のためにできるだけ世話を焼いた。東町の町内会長でもあった与吉は戦後復興のために地方議会議員選挙に出馬し、当選。戦後初の藤沢市市議会委員として公共施設の建設に尽力し、また地元辻堂に対しても消防組の近代化に取り組んだ。藤沢市議として地元の復興に尽くす一方、藤沢土建にあってはなお専務として、公共工事を中心とする入札業務のいっさいを取り仕切り、自らも現場に自転車を飛ばす毎日だった。

与吉の戦後復興は、藤沢土建への忠義と自らの門倉組の復興という二つの思いのなかにあった。建設業界の古い体質を改善すべく藤沢市建設業協会の前身“藤沢市建設業・睦会”を作り、業者間のトラブルの調整や技術教育に大きく貢献。こうして与吉は、「睦会の常に長老的存在として活躍」したことで藤沢土建を離れ、再び門倉の半纏を着たのであった。 - 4.与吉の後継者との出会い

- 飛躍的な業界の発展のなか、与吉は土木と建設の両立によって高度成長の波に乗ろうとしていたが、後継者に恵まれなかった。出向社員だった“律儀で気骨のある”小澤直幸と出会い、孫娘である初江と結婚。与吉は門倉組の暖簾を守ってくれる人はこの男しか居ないという評価を持っていた。今日総合建設業として門倉組があるのも、与吉の“先見の明”といえよう。

- 1.有限会社として再スタート

- 与吉の先見を見事に引き継いだのが、2代目小澤直幸である。昭和36年従来の家業的組織から近代的な法人組織(有限会社)をスタートさせた。小澤直幸は、昭和14年4月19日、7人兄弟の三男として二宮町の漁師の家に生まれた。青少年時にはスポーツを好み、それは今でも引き継がれ、地元子供会や藤沢市のスポーツ復興のための努力となって膨らんでいる。スポーツを通じて体得した人の和づくりが門倉組発展の大きな原動力になったことも事実である。こうした小澤らの活躍によって福祉施設や学校新築の各種公共工事の受注となって拡大していく。

- 2.与吉の死を乗り越えて

- 昭和40年を迎えた門倉組は、公共工事に加え、新たな事業展開として、民間工事の受注に乗り出した。同年、ミサワホームとの業務提携で、藤沢地区の施工業者をとなり、住宅建設部門を独立。新たに湘南ミサワホームを設立。住宅ブームを見越した小澤直幸の決断に狂いはなかった。そんな活躍を目の当たりにして安心したのか、与吉の体は次第に衰弱をしていき、昭和44年8月14日、組衆が見守る中で息をひきとった。享年77歳であった。 与吉の死は、門倉家、門倉組社員たちにとって意志を継ぐための従来以上の強い結束となった。建物は1人の力では建たないのである。

- 3.家づくりは人づくり

- 昭和47年4月門倉組は、資本金一千万円の株式会社に改め、経営陣、社内組織の強化を図った。小澤直幸は地域の交流を深めるのに社を留守しがちになると、変わって小澤初江が社員の心を把握し、社内体制を整えていた。小澤直幸は、常に地域活動にも積極的に加わり、藤沢青年会議所での交流は、今でも連帯の和が続いている。なかでも力を入れていたのは、当時激増する交通事故の対策として、交通安全教室を結成し、事故防止のためのPRと指導に努めた。スポーツ復興のために、次世代を担う子供たちの育成事業に積極的に取り組んだ。

- 4.地元への信頼が、石油ショックをも克服

- 挑戦と飛躍は昭和50年代に入って一挙に実を結ぶ。“地元の門倉”地元のために、たとえ一度は損をしても、次の仕事につなげると言う経営戦略であった。石油ショック後の不況から苦しい予算を余儀なくされ、赤字覚悟の厳しい状況に追い込まれていたが、これによって門倉組は、利益以上の大きな“信頼”を勝ち取ることができた。公共工事の受注ラッシュとなって現れ、昭和55年、56年度の2年連続の優良工事市長賞を受賞。こうした公共工事に加え、民間工事も活発化、民間宅地の造成や造園工事など、幅広い分野にわたり手がかけるようになった。そして地元の信頼を得たことが結果となって、今までは大手や市外業者にとられていた大規模工事が次々と地元業者に発注されることになったからである。

- 5.門倉の活力を、

グループの力で2倍3倍に - 昭和50年代後半になると、価値観の多様化やライフスタイルの変化が住まいとまちづくりにも反映するようになった。これに対し、関連会社・組織の“分社化”によって顧客の多様なニーズに応えていた。まずは、湘南ミサワホーム株式会社を分離独立させ、住まいづくりの各種相談やアフターサービスの専門の会社を設立。門倉のネットワークが神奈川県、全域に浸透するにつれて顧客のための情報を集めるべく湘南ミサワホーム不動産株式会社を設立する。都市空間の創造にあたっては、専門のガーデンサービス株式会社に緑の環境と調和した地域づくりを推進している。昭和60年を迎えるや神奈川県内のAランク業者として、多方面の新築工事を受注していた。学校、保育園、もちろん、病院、商業ビル、マンション、リゾート開発、公園作りまで手がけるようになった。

先代・与吉の蒔いた“家と人づくりへのこだわり”という種が、次の100年に向かって大きく花開こうとしている。

INTERVIEW 門倉組社員の声

NEW OFFICE 新オフィス紹介

2022年9月1日、門倉組はグループ一体経営の強化を図るため、本社を辻堂駅北口のオザワビルへ移転しました。本社移転にはもうひとつの目的がありました。それは、働く環境を向上させ、Well-being(※1)という考えを実践することで、働く人の幸福度をアップさせることです。

照明をぐっと抑え、創業時(大正2年)の雰囲気を半被と提灯で表現したエントランスから、ドアを開けば、光に溢れた執務空間が一気に広がります。オフィス内には、ストレス低減・集中力向上に効果があると言われる緑をふんだんに配置。長時間の座り作業による身体への悪影響を軽減するため、一部に上下昇降デスクも取り入れています。ワンフロアオフィスとなったことでコミュニケーションも活性化しました。窓の外には富士山を眺めながら仕事ができる自慢のオフィスです。

またこのオフィスは、湘南エリアの建設業として初めて、建物・室内環境の評価システムであるWELL認証(※2)の取得を目指しています。

※1 Well-beingとは:身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念 ※2 WELL認証とは:WELL Building Standard。建物・室内環境を「人間の健康」の視点から評価・認証する制度。空気、水、光、温熱快適性、コミュニティなどの10領域、116項目からなる。

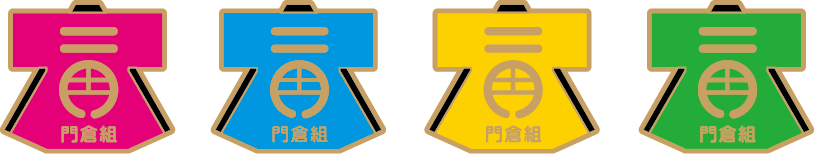

ANNIVERSARY BADGE 110周年を記念して制作したピンバッジのご紹介

110周年のマークデザインは新オフィスのエントランスに掲げられている「法被(はっぴ)」をモチーフにしています。老舗企業の誇りとルーツ、そして「門倉組の歴史を大切にしたい」という想いが込められています。110周年にちなみ“110”の数字をタテ・ヨコどちらからも読めるようデザインされています。カラー展開については、門倉組のコーポレートカラーである赤・青・緑をSDGsカラーとリンク(ピンク、シアン、グリーン)、そこに幸せの象徴であるイエローをプラスし、全4色を用意しました。